Aussi bien intentionnée soit-il, le port de ses revendications solidaires tend vers une fashion-iasition des causes humaines. Et ça, c’est questionnable. L’activisme doit-il vraiment devenir un accessoire de mode ?

Du féminisme au climat en passant par la cause palestinienne, les jerseys et autres tot bags affichant clairement un soutien à une cause se multiplient, s’éloignant peu à peu du t-shirt acheté en manif’ pour devenir une pièce mode à part entière. L’adage dit que “nous sommes ce que nous portons”. Et visiblement, la nouvelle génération ne souhaite pas simplement être belle, mais offrir plus de substance à ses looks. Un désir qui passe par le fait d’afficher clairement ses convictions et son appartenance à une communauté politique. De quoi permettre à ceux qui seraient éloignés des formes plus traditionnelles d’activisme, ou qui ne sauraient pas par où commencer, de faire, eux aussi, partie du combat.

Le pouvoir de la résistance visuelle

Dans une tribune intitulée “Nous n’avons pas besoin d’un autre maillot Palestine”, la journaliste Jana Shakhashir l’avoue : “T-shirts, tote bags, sweats à capuche, autocollants, tout ce qui représente la cause qui me tient à cœur. Je comprends l’instinct de solidarité, d’affirmation de soi par ses vêtements, et je connais le pouvoir que cela a lorsqu’il est porté dans des espaces où il suscite le dialogue, remet en question les discours et refuse de laisser la cause ignorée. La résistance visuelle a un pouvoir indéniable.” Rappelons le : dans les années 1980, la styliste britannique Katharine Hamnett va jusqu’à serrer la main de Margaret Thatcher en arborant un t-shirt de sa confection barré de l’inscription “58 % DON’T WANT PERSHING”, une déclaration affirmant l’opposition de la créatrice à l’autorisation accordée aux États-Unis d’installer des missiles nucléaires sur le sol britannique. Évidemment, l’image fait la Une et permet une véritable ouverture de débat public. Ou quand la mode fait le taf.

De l’autre côté de l’Atlantique, ce sont les messages chocs concernant le SIDA qui s’affichent sur des t-shirts et des badges, devenant un vrai bout de manifeste. On pouvait par exemple y lire : “SILENCE = DEATH” au côté du désormais célèbre triangle rose inversé. Accompagné par ACT UP, les militants homosexuels américains ont encouragé l’accélération du délai d’approbation des médicaments par la FDA, permettant ainsi aux personnes atteintes du VIH ou du sida d’accéder à des traitements expérimentaux. “Le message de ces t-shirts était si puissant qu’il a vraiment incité les gens à agir, rappelle Valerie Steele, historienne de la mode, Ce qui est terrifiant, c’est qu’avec le recul, on se rend compte que le gouvernement ne faisait rien. Reagan ne faisait rien. Et ACT UP, ils manifestaient et se faisaient arrêter, et leurs slogans étaient tellement convaincants. Ces images, comme cette équation « Silence = Mort », ont galvanisé les gens.”

Make fashion activist again

Mais la frontière entre manifestation d’une opinion et style pur est fine. Très fine. “Le problème, c’est quand porter un vêtement devient la principale forme d’activisme, quand l’attention se déplace de l’action vers l’attention, poursuit la journaliste Jana Shakhashir, La différence, c’est de savoir qu’un vêtement seul n’est pas de l’activisme. Si porter quelque chose sert à engager la conversation, à sensibiliser et est soutenu par une action concrète, alors cela a un but. Mais si cela se limite à la tenue, alors que faisons-nous vraiment ?” . Voyant la puissance fédératrice du t-shirt politique, les marques s’en sont rapidement emparées, vidant peu à peu les messages de leur substance.

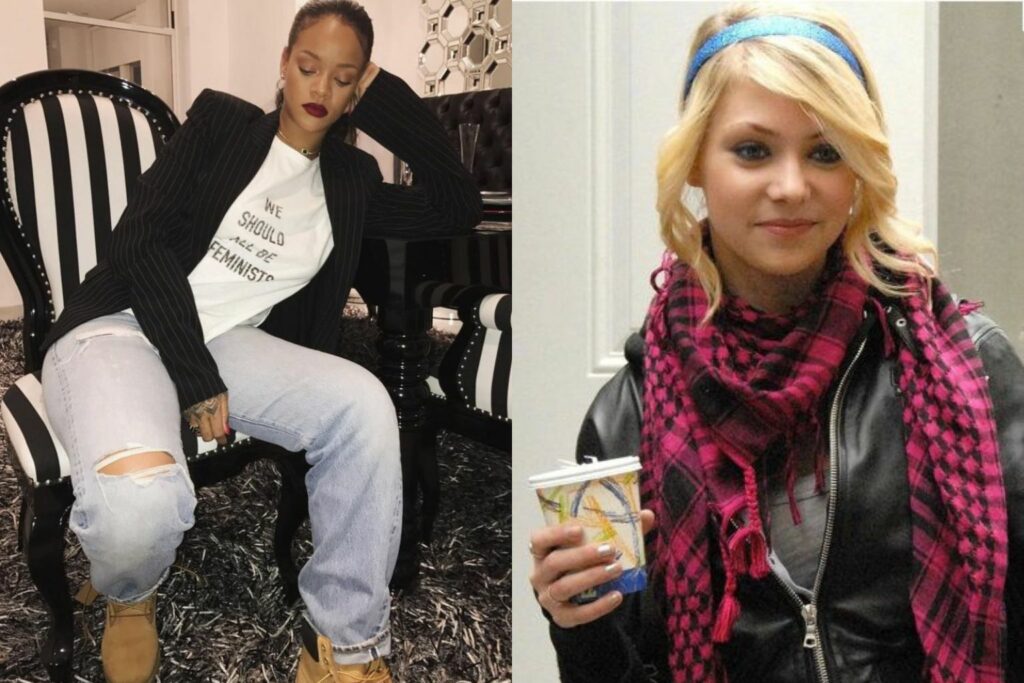

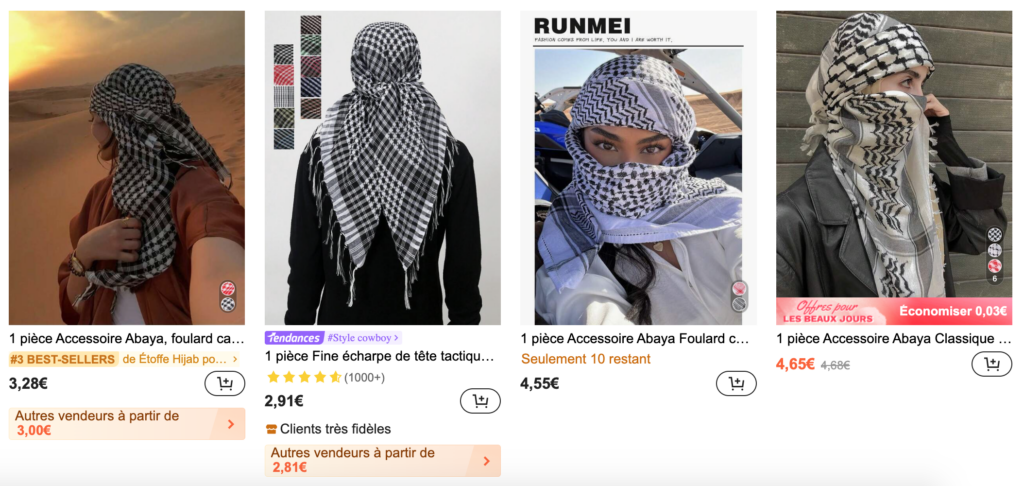

Et là, c’est le début des problèmes. Du t-shirt Che Guevara vendu chez Gap, Urban Outfitters et même Louis Vuitton aux slogans féministes de Maria Grazia Chiuri pour Dior, dans les années 2000-2010, le vêtement politique est cool, certes, mais rarement questionné. La preuve : alors qu’aujourd’hui, porter un keffieh dans la rue revient à affirmer son soutien au peuple palestinien, en 2010, on parlait d’un « chèche pied-de-poule” porté par les baby-rockers et autres ado emos de ce monde.

Crédit photo : instagram @badgalriri / Gossip Girl – CW

En 2014, ELLE et la chaîne de magasins Whistles sortaient le t-shirt “This Is What A Feminist Looks Like”, rapidement devenu viral. La même année, une enquête du Mail on Sunday révélait que des travailleuses ayant œuvré à la réalisation de ce modèle à 45 livres étaient payées 62 centimes de l’heure dans un atelier clandestin de l’île Maurice. Pas très féministe tout ça. Car lorsque l’on arbore un vêtement porteur de sens, ce dernier doit incarner la cause pour laquelle on souhaite se battre. En bref, aborder un sac issu de la production de masse sur lequel est inscrit un message environnemental est peut-être trop ironique pour être pris au sérieux.

Peut-être plus conscientisé aujourd’hui, le vêtement politique permet de combler l’espace médiatique et le manque de couverture accordé à ces évènements. Alors que les journalistes tremblent à l’idée d’afficher une position claire sur la situation, la population, elle, n’hésite plus à afficher son soutien toujours plus grandissant au peuple palestinien. Jusqu’à faire de cette revendication un argument du cool, souvent même sans s’en rendre compte. Entre maillots de foot façon “Free Palestine” et tuto pour nouer son keffieh pour en faire un top, la fashionisation du mouvement montre que, pour la jeune génération, activisme doit aussi rimer avec esthétisme.

Recentrer le débat

Alors qu’au lendemain des premières frappes, les produits de merchandising palestiniens constituaient l’occasion d’aider les habitants de la bande de Gaza – allant jusqu’à reverser 100% des bénéfices de ces marques à des associations -, aujourd’hui, la plupart des sites web indiquent seulement qu’”une partie des bénéfices sera reversée à des œuvres caritatives palestiniennes”, sans en préciser le montant. Quand ils reversent un pourcentage. L’omniprésence des produits “Free Palestine” sur des sites de fast fashion le prouve : le mouvement est devenu cool, fashion, trendy. Mais plus très engagé. SHEIN s’est évidemment mis au diapason, proposant des keffieh de toutes les couleurs quand Amazon recense plus de 30 000 résultats à la recherche “Palestine”. “Le but n’est pas de dire que la mode ne peut pas être politique. Elle le peut, et c’est souvent un moyen puissant de s’exprimer. Utiliser un keffieh à 10 $ pour booster le nombre de vues d’une vidéo esthétique d’ice latte, en revanche, est une autre histoire,” s’insurge la journaliste du Forward Mira Fox.

Jana Shakhashir, qui parle d’une “épidémie de produits dérivés” poursuit : “À un moment donné, nous avons cessé de nous poser les questions importantes : pourquoi cette marque fabrique-t-elle ces produits ? Où ont-ils été fabriqués ? Qui profite de cette envolée ? Où va l’argent ? Dès que la Palestine est devenue tendance et commercialisable, toute surveillance a disparu. On peut se demander si certaines de ces marques continueraient à proposer des collections « Free Palestine » s’il n’y avait pas eu de demande.”

Alors pour réellement soutenir la cause, quelle qu’elle soit, une seule solution : se tourner vers la source. Quitte à acheter un tshirt de la Palestine, autant le faire à une entreprise locale. Quitte à dépenser de l’argent dans le combat, autant le faire pour des associations. Bref, incarner plutôt que porter semble déjà être un bon début. Sans pour autant négliger l’aspect revendicateur d’une tenue à la manière d’une Assa Traore qui a fait de son éternel t-shirt “Justice pour Adama” l’un des marqueurs visuels de sa lutte contre les violences policières. Sans jamais, ô grand jamais, en faire un simple accessoire de mode.

25 avril 2025