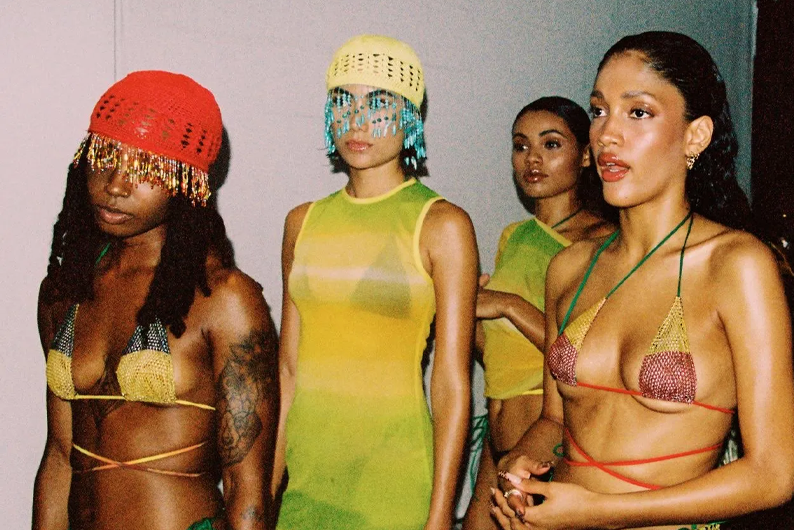

Dans le monde de la mode et de l’art, les mots ont un poids. Celui de diaspora, utilisé à répétition, suscite aujourd’hui un débat. Car derrière cette apparente reconnaissance se cache une logique problématique : celle d’une labellisation réductrice.

Le terme, historiquement associé aux communautés dispersées à travers le monde, est devenu un raccourci commode dans les milieux créatifs pour désigner les artistes et créateurs issus de l’immigration. Défilés, expositions, dossiers de presse : la “diaspora” est mise en avant, souvent comme un label. En choisissant de brandir le terme diaspora, les marques et institutions sélectionnent qui est “visible” et qui ne l’est pas. Elles valorisent certaines histoires, certains parcours, certaines esthétiques, tout en reléguant d’autres voix racisées dans l’ombre.

En France par exemple, les communautés asiatiques et sud asiatiques sont totalement absentes. Pour les maghrébins, s’ils sont bien dans les affiches de pub des marques de streetwear, infime sont les créateurs et créatrices qui obtiennent en réalité des collaborations plus poussées avec les marques. Comme si, dans cette mise en récit marketing, seules certaines communautés méritaient d’être célébrées, quand d’autres resteraient à la marge – trop éloignées des codes, ou perçues comme moins séduisantes pour l’industrie.

Il semble s’instaurer une hiérarchie implicite entre ceux qui sont “à la mode” et ceux qui ne le sont pas. Il y aurait les “bonnes” représentations de la diaspora, celles qui plaisent, qui se vendent, qui collent à l’air du temps. Et puis, il y a les autres, laissées de côté, jugées trop dures, trop brutes, pas assez “mode”. Résultat : une partie entière des communautés racisées se retrouve encore une fois exclue, assignée à une forme d’infériorité culturelle.

Ce glissement révèle une contradiction profonde : la mode et l’art prétendent célébrer l’altérité, mais, en utilisant diaspora comme un label, ils reproduisent une logique d’infériorisation et de distinction. Plutôt que de déconstruire les catégories, ils en créent de nouvelles – séduisantes en surface, mais toujours excluantes.

On se réjouit donc, oui, de voir des créateurs racisés briser le mur de l’invisibilité. Mais on ne peut ignorer que ce succès repose encore trop souvent sur une logique marketing. La diaspora devient une case, un label chic et vendeur, plutôt qu’un véritable espace d’expression libre. Ce qui invite même à se poser cette question : êtes-vous assez à la mode pour faire partie de votre propre diaspora ?

24 septembre 2025