C’est ce que nous propose la réalisatrice Coralie Lavergne à travers son court-métrage AÏCHA. Une invitation à embrasser ses origines avec fierté disponible sur Arte TV.

En ce moment, ARTE.tv diffuse AÏCHA, un court-métrage de 17 minutes signé Coralie Lavergne, et qui offre une belle réflexion sur l’importance des racines culturelles, la quête d’identité et le choc des générations face à un héritage familial parfois difficile à décrypter. À travers ce mini-film, on fait la connaissance d’Elsa, une adolescente de 12 ans qui vit avec sa mère dans le sud de la France et s’apprête à rencontrer son grand-père algérien, venu leur rendre visite pour la première fois. Mais cette arrivée va avoir un impact inattendu sur la famille. Elsa apprend que sa mère a changé de prénom en arrivant en France, afin de mieux s’intégrer, abandonnant ainsi une part de son identité. Mais si ces origines sont une source de honte pour sa mère, elles sont, au contraire, une fierté pour la jeune fille, déterminée à renouer avec ses racines.

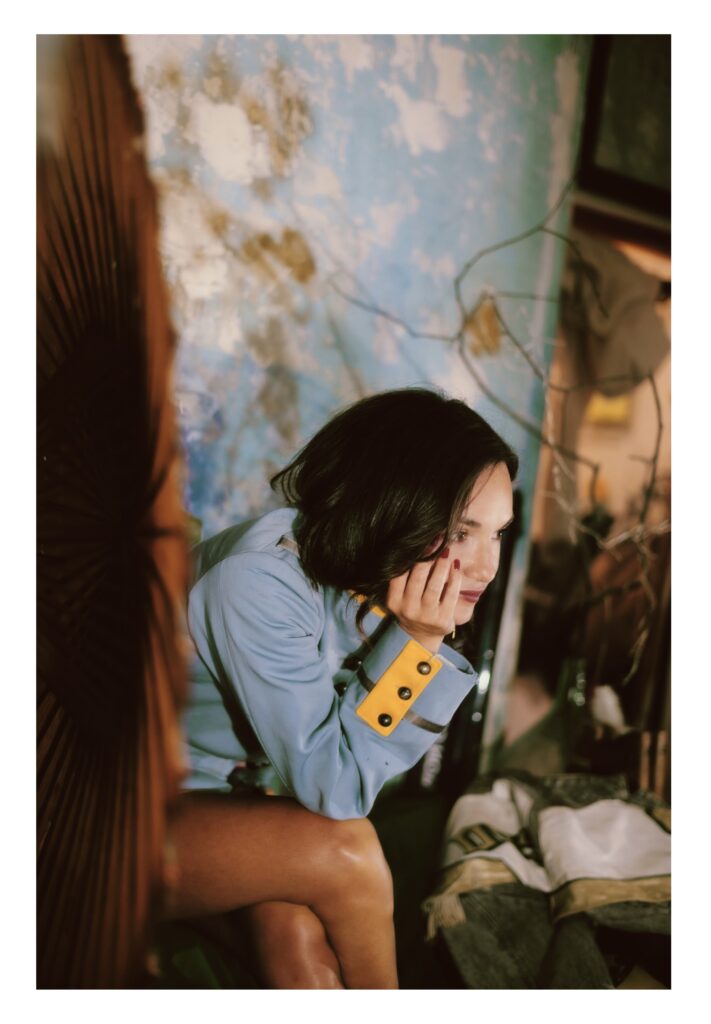

Par le biais d’un regard sensible et d’une photographie aussi belle que poétique, Coralie Lavergne montre combien les identités multiples sont sources de richesse et comment la nouvelle génération cherche à les embrasser pleinement. Rencontre avec la réalisatrice.

ANCRÉ : Pourquoi avoir choisi le prénom “Aïcha” pour le titre et le personnage central de ton film ? Quelle signification particulière ce prénom revêt-il pour toi et pour l’histoire que tu souhaites raconter ?

Coralie Lavergne, réalisatrice : AÏCHA était le prénom de ma mère. Prénom qu’elle a cessé de porter à l’âge de 14 ans quand elle est arrivée en France après une enfance en Algérie. Elle a adopté un prénom à consonance française et n’a jamais reparlé de son enfance en Algérie. C’est donc une histoire qui m’est très intime et pourtant, j’ai vite compris qu’elle était loin d’être un cas isolé. Il y a encore aujourd’hui 9000 demandes de changements de prénoms par an en France ! Alors que le prénom est la base de l’identité… À chaque projection que j’ai faite avec ce film, il y a systématiquement eu des spectateurs qui sont venus me voir, ou qui m’ont contacté sur les réseaux, pour me dire « c’est l’histoire de mon copain, de ma mère, de ma femme… merci d’en parler ». J’ai compris qu’il avait vraiment une résonance collective forte dans cette histoire.

Ce que raconte ce film, c’est l’espoir qui réside au cœur de toute cette génération en lutte : ces filles, fils, petites-filles et petits fils d’immigrés qui ont compris l’urgence de porter fièrement nos identités multiples. L’urgence de rencontrer nos racines, de fouiller dans nos histoires, et de refaire le pont entre les deux rives de la Méditerranée.

Coralie Lavergne – Réalisatrice

À travers ce film, tu évoques l’urgence de se reconnecter à ses racines. Pourquoi parles-tu d’urgence ?

C’est une urgence bien spécifique : celle de reconnaître nos identités multiples comme une force et une fierté. Et si je parle d’urgence, c’est parce que cette pensée est un bouclier précieux contre des discours d’intolérance et de repli qui prennent beaucoup trop de place dans nos sociétés. Surtout dans notre paysage social et politique.

Pourquoi as-tu choisi de tourner AÏCHA à Marseille ? Qu’est-ce que cette ville représente pour toi en termes de culture, d’identité, et de connexion avec les racines ?

Marseille, c’est le symbole même de l’ouverture, du brassage des cultures, des vies, des origines… J’ai aussi une fascination pour le ballet des ferries qu’on voit systématiquement au large. J’ai toujours regardé ça comme un pont mouvant entre les deux rives de la Méditerranée. Et puis, j’aime terriblement cet endroit pour sa lumière aussi. Sa chaleur. Son bouillonnement… J’adore le prendre en photo. Alors le filmer, c’était un rêve !

Beaucoup d’enfants issus de la deuxième génération d’immigrés ne parlent pas la langue de leurs parents et vivent cela comme un complexe. C’est d’ailleurs un thème du film. Peux-tu nous expliquer comment tu as abordé cela dans AÏCHA ?

Je ne sais pas s’ils vivent cela comme un complexe, ou comme un regret. En se réappropriant la langue de leurs parents, cette génération tourne le dos à la mécanique d’oubli des origines et de dénis identitaire. Et elle répare beaucoup de choses. Notre personnage principal est l’étendard de cette génération : celle qui voit ses origines comme une richesse. Elle fait la démarche d’aller fouiller dans les histoires familiales, et veut assumer son héritage culturel dans sa globalité. C’est une génération qui réclame des vérités, qui n’a plus peur de faire du bruit. J’avais vraiment envie de lui rendre hommage avec ce film.

Peux-tu nous parler des moments de collaboration les plus enrichissants que tu as vécu avec l’équipe du film ?

L’écriture de la musique a été une sacrée épopée ! Avec le compositeur Max Zippel, on a demandé à ma mère et à ma tante de nous raconter des souvenirs d’enfance en Algérie pour écrire les paroles de la musique de fin. C’était vraiment fou de constater que les deux n’avaient pas du tout les mêmes perceptions de leur enfance. L’une disait qu’elles avaient des rosiers partout dans leur jardin. L’autre était persuadée que ce n’était qu’un champ de ronces. C’est fou comme la réinterprétation des souvenirs est forte. Dans les deux cas, il y avait un sentiment de nostalgie très puissant qui s’en dégageait. On a fait un bon tri (rires) et Naziha Meftah, notre incroyable chanteuse a tout traduit. D’ailleurs, la musique est sur Spotify.

As-tu rencontré des résistances ou des difficultés de la part des producteurs ou des partenaires du film concernant la manière dont les sujets étaient abordés ?

Non. Au contraire. J’ai senti une réelle envie de la part des producteurs et des financeurs (CNC, région, Arte) de faire exister ces histoires-là. Les festivals aussi lui ont fait un accueil magnifique. Ce qui est plus surprenant, c’est que beaucoup me demandaient si cette histoire était vraiment contemporaine. Si les discriminations liées aux prénoms étaient encore d’actualité. Et l’exemple qui met tout le monde d’accord, c’est quand je dis que je rêve d’appeler ma fille Malika, qui est le prénom de ma tante. Même dans des milieux qui se disent ouverts, la première réaction est de me dire «c’est beau hein, mais ça serait pas lui rendre service à ta fille». Entendre ça me donne encore plus envie de me battre pour faire bouger ces réalités.

Peux-tu nous parler de ton parcours avant de réaliser ce court-métrage ?

Avant le cinéma, j’ai exploré plein de choses : j’ai beaucoup travaillé à l’étranger, dans les relations internationales notamment. Ça me nourrit énormément pour mes scénarios. Le long-métrage que j’écris en ce moment par exemple, s’inspire d’une ONG que j’ai découverte quand je travaillais pour l’ONU. Mais j’ai toujours eu un amour viscéral pour le cinéma. Alors j’ai fini par assumer ce désir. J’ai quitter mon travail et je me suis lancée… la peur au ventre.

Crédit photo : Nicholas H Hartley

Quels réalisateurs ou films t’ont inspirés dans ta carrière ? Comment ces influences se manifestent-elles dans ton travail ?

Des cinéastes comme Hirokazu Kore-eda ou Ken Loach m’inspirent beaucoup… Ils sont à la fois capables de m’émouvoir, mais aussi de déployer une dimension sociale et humaine très forte. Et j’aime le cinéma pour ça : l’émotion et les prises de conscience qu’il peut générer. J’aime aussi beaucoup le travail d’Audrey Diwan ! C’est très charnel, proche des corps… Elle est capable de nous immerger dans des intimités très singulières. Elle m’inspire beaucoup.

Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as été confrontée lors de la réalisation de tes premiers projets ? Comment les as-tu surmontés ?

Le plus grand défi a été de me convaincre que je pouvais y arriver ! Que sans expérience, sans réseau, et en étant une femme, j’avais le droit de « faire du cinéma » et d’envisager de réaliser. C’est souvent le plus grand des obstacles finalement : celui d’assumer d’avoir des ambitions qui nous dépassent et qui nous semblent trop grandes pour nous-même.

AÏCHA est disponible dès maintenant sur Arte TV.

11 septembre 2024